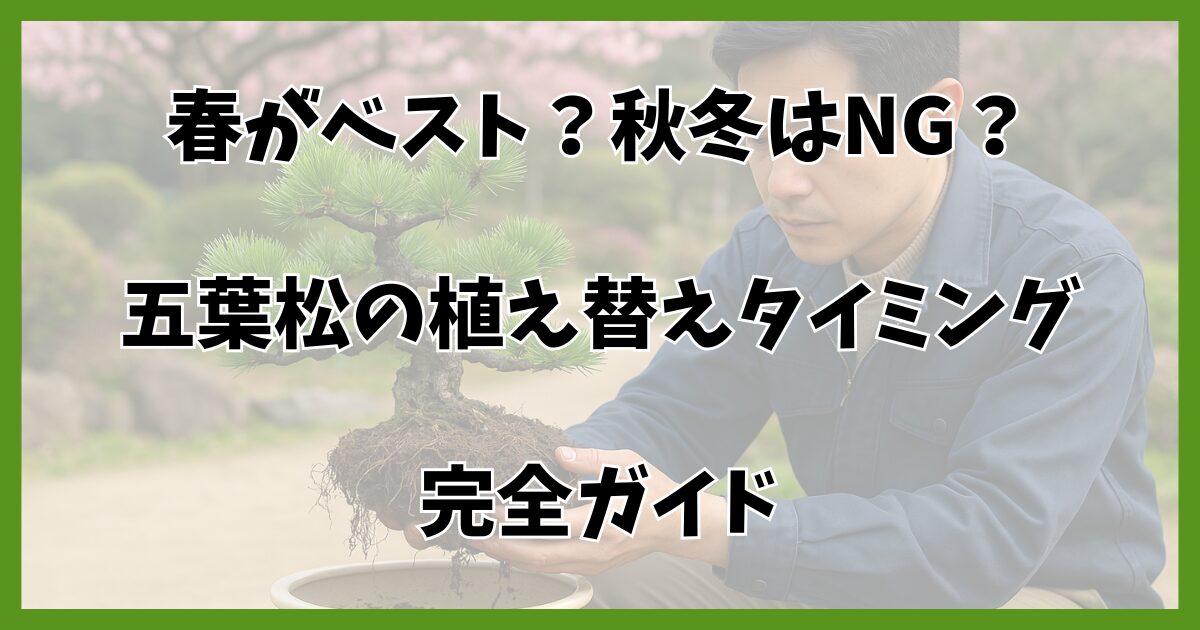

五葉松は、日本の伝統的な盆栽の中でも高い人気を誇る樹種です。

しかし、植え替えの時期を誤ると、枯れるリスクが高まるため、正しいタイミングや手順を知っておくことが重要です。

特に「五葉松の植え付け時期はいつですか?」と迷っている方にとって、春の成長期を逃さないことが成功の鍵になります。

本記事では、五葉松の植え替えに適した時期や、植え替えに適した土の選び方、秋や冬を避けるべき理由について詳しく解説します。

また、五葉松盆栽が枯れる原因や、剪定時期との関係、肥料の与え方といった育成管理の基本も押さえておきたいポイントです。

さらに、植え替え後の管理や五葉松をどこに置くと良いかといった環境面の注意点も取り上げ、初めて育てる方にもわかりやすくまとめています。

五葉松を健やかに育てたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事で分かること

- 五葉松を植え替える最適な時期が春である理由

- 秋や冬の植え替えが枯れる原因になること

- 植え替え後の置き場所や管理方法の重要性

- 植え替えと剪定時期の適切な関係

五葉松の植え替え時期はいつが最適?

- 植え付け時期は春?五葉松の最適なタイミング

- 秋や冬の五葉松の植え替えがNGな理由

- 植え替えで枯れる五葉松の共通点とは

- 置き場所の選び方が植え替え後の鍵になる

- 剪定時期と植え替えの関係を押さえよう

植え付け時期は春?五葉松の最適なタイミング

五葉松の植え付けに適した季節は、一般的に春が最も理想的とされています。これは、樹木が活動を始める成長期のスタートにあたるため、根が新しい環境に早く順応しやすいからです。

春の中でも特に適しているのは、3月中旬から4月下旬にかけての時期です。この頃は寒さが和らぎ始め、土壌の温度も上昇していきます。

その結果、根が活発に動き出し、新しい用土でも養分を吸収しやすくなります。植え付け直後は水分管理が重要ですが、この時期であれば乾燥しすぎるリスクも少なく、安定した育成環境を整えることができます。

一方、五葉松は植え付けのタイミングを誤ると、根の活着がうまくいかず、最悪の場合枯れてしまうおそれがあります。特に気温が極端に高い夏や、地中が凍るような冬に植え付けを行うと、根が傷みやすく、成長不良を引き起こす原因になります。

このような背景から、五葉松を植える場合は、春先に行うことが最も安全かつ効果的です。しっかりとした準備と適切な時期の選定によって、健康的で美しい五葉松の育成が実現しやすくなります。

五葉松の植え替え時期と季節ごとの適性表

| 季節 | 適性 | 理由 |

|---|---|---|

| 春(3月中旬〜4月下旬) | ◎ 非常に適している | 根の活動が活発になりやすく、活着しやすいため |

| 夏(6月〜8月) | × 避けるべき | 高温で根が傷みやすく、乾燥リスクも高まる |

| 秋(9月〜11月) | △ 条件付きで可 | 気温が下がると活着しにくくなるため注意が必要 |

| 冬(12月〜2月) | × 避けるべき | 休眠期で根の活動が鈍く、傷みやすい |

秋や冬の五葉松の植え替えがNGな理由

秋や冬に五葉松の植え替えを行うことは、基本的に避けたほうが良いとされています。その主な理由は、低温と成長停止期の影響で根が環境に適応しづらくなるからです。

特に冬は、五葉松にとって活動がほとんど停止している休眠期にあたります。この時期に根を触ると、成長する力が乏しいために新しい用土で根付くまでの時間がかかり、その間に傷んだ根から腐敗が進むリスクがあります。

加えて、気温が低いことで水分吸収も鈍くなり、根腐れの危険性が高まります。

秋についても同様に、気温が徐々に下がっていく過程にあり、植え替えによるストレスを受けた五葉松は、冬を越す体力を失いやすくなります。特に盆栽のような鉢植えの場合は根の乾燥や凍結リスクもあるため、時期を誤ると枯れる可能性が高まります。

つまり、秋や冬は植え替えには適しておらず、植木の健康を損なう要因となります。どうしても植え替えが必要な場合は、春まで待つことを強くおすすめします。春の訪れと共に根が動き出すタイミングで作業を行うことで、リスクを最小限に抑えられます。

植え替えで枯れる五葉松の共通点とは

五葉松が植え替え後に枯れてしまうケースには、いくつかの共通した原因が見られます。その多くは、植え替えの方法や管理に問題がある場合です。特に注意が必要なのが「時期」「根の扱い」「環境の変化」に関するポイントです。

まず、植え替えの時期を誤ると、五葉松は新しい環境にうまく順応できません。

例えば、真夏や冬の寒冷期に作業を行うと、根の動きが鈍っているために根付くまでに時間がかかり、その間にストレスや乾燥によって枯れてしまうリスクが高くなります。植え替えは春が基本とされるのは、このようなリスクを避けるためです。

次に、根の扱い方が雑になっているケースも要注意です。古い土を落とす際に根を過剰に切ってしまったり、細根をほとんど残さずに取り除いてしまうと、水分や養分の吸収が追いつかなくなります。

特に五葉松は成長が緩やかな樹種のため、根のダメージを取り戻すまでに時間がかかり、回復力が落ちやすいのです。

さらに、植え替え後の管理環境が適切でない場合も、枯れる原因になります。急に強い直射日光にさらされたり、風通しの悪い場所に置かれると、葉が乾燥して水分不足に陥ることがあります。

また、水やりの頻度が極端すぎるのも問題で、過湿により根腐れを招くケースも見られます。

このように、五葉松が植え替え後に枯れてしまう背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。植え替えを行う際は、時期や方法、置き場所の選定を丁寧に見直すことが大切です。

小さなミスの積み重ねが、大切に育ててきた木の寿命を縮める原因になることを忘れてはいけません。

置き場所の選び方が植え替え後の鍵になる

植え替えた直後の五葉松にとって、置き場所の選定は回復と成長の鍵を握る重要な要素です。どんなに丁寧に植え替えを行っても、その後の環境が適切でなければ、根はうまく活着せず、最悪の場合には枯れてしまうこともあります。

植え替え後は、まず「半日陰」が理想の環境となります。新しい土に移されたばかりの五葉松はストレスを感じやすく、直射日光にさらされると水分の蒸散が激しくなり、根の吸収能力が追いつかなくなるためです。

また、急激な気温の変化や乾燥にも弱いため、強風の当たらない場所に設置するのが望ましいでしょう。

さらに、風通しの良さも大切なポイントです。湿度がこもる場所では病害虫が発生しやすくなり、根がまだ十分に張っていない五葉松には大きな負担となります。

ベランダや庭の中でも風通しの良い位置を選び、必要に応じてすだれなどで遮光を調整するとよいでしょう。

もう一つ見落としがちな点が「地面からの熱」です。特にコンクリートやベランダの上に直置きすると、日差しによって鉢の温度が上昇しやすくなり、根にダメージを与える原因になります

。可能であれば、木製の棚やすのこなどを使って地面との間に空間を作ることで、熱の影響を緩和することができます。

このように、植え替え直後の五葉松にとって置き場所は単なる「見た目の配置」ではなく、健全な育成を左右する重大な要素です。環境の変化に弱い時期だからこそ、慎重な判断が求められます。

剪定時期と植え替えの関係を押さえよう

五葉松の剪定と植え替えは、それぞれ独立した作業のように見えますが、実際には密接に関係しています。適切な剪定時期を理解し、それと重ならないタイミングで植え替えを行うことが、五葉松を健全に育てるうえで欠かせません。

剪定は主に「芽摘み」「葉すかし」「もみあげ」といった作業に分かれ、春から秋にかけて行われます。これらは新芽の成長調整や風通しの確保、樹形の維持を目的とした大切な工程です。

ただし、剪定には植物に対する少なからぬダメージが伴います。五葉松が回復するには一定の時間が必要であり、その期間にさらに植え替えという負荷が加わると、根と葉の両方に大きなストレスがかかります。

そのため、剪定と植え替えを同時期に行うのは避けた方が賢明です。例えば、春先に芽摘みを行った場合は、その後しばらく間を空けてから植え替え作業を計画しましょう。

逆に、春に植え替えを行うのであれば、剪定は控えめにしておき、次の秋頃にもみあげを実施するなど、タイミングの調整が重要になります。

品種によって葉の密度や成長スピードが異なり、剪定や植え替えのタイミングも変わる場合があります。詳しくは「五葉松の種類と見分け方」でご確認ください👇

また、剪定後の五葉松は、葉や枝の密度が変わることで水分の蒸散量も変化します。その状態で根が落ち着かないうちに植え替えると、水分バランスが崩れてしまい、根腐れや葉枯れを招きやすくなります。

こうした点からも、剪定と植え替えはそれぞれの作業が五葉松に与える影響をよく理解したうえで、計画的に行う必要があります。一年を通して適切な管理を心がけることで、五葉松は健康に育ち、長く美しい姿を楽しむことができるでしょう。

五葉松の植え替え時期と育成管理のコツ

- 盆栽に適した五葉松の植え替え用土とは

- 植え替え後にすべき五葉松の管理ポイント

- 健康な成長を促す五葉松への肥料の与え方

- 枯れるのを防ぐための五葉松の育て方

- 置き場所を工夫して五葉松を元気に育てる

盆栽に適した五葉松の植え替え用土とは

五葉松を盆栽として健康に育てるためには、用土の選定が非常に重要です。見た目の美しさを追求するだけでなく、根の状態を健全に保つためにも、適切な土の組み合わせを理解しておく必要があります。

基本的に、五葉松に適した用土は「排水性」と「通気性」を兼ね備えていることが大前提です。特に盆栽では、鉢という限られた空間で根が生育するため、水分が長時間停滞すると根腐れを起こすリスクが高くなります。

こうした問題を避けるには、水はけがよく、同時に一定の保水力を持つ土を選ぶことが欠かせません。

実際の配合例としては、「赤玉土7:桐生砂3」という割合が広く用いられています。赤玉土は根の発育を助ける粒状の土で、水はけと保水性のバランスが良い素材です。

一方の桐生砂は無機質の砂で、通気性と排水性に優れています。この二つを組み合わせることで、根が呼吸しやすい環境が整います。

加えて、場合によっては軽石や腐葉土を少量加えることもあります。ただし、腐葉土は栄養価が高く保水力があるため、入れすぎると湿り気が強くなり過ぎることがあります。五葉松は多湿を嫌う傾向があるため、控えめに使うことがポイントです。

また、使用する赤玉土は中粒や小粒を混ぜることで、鉢のサイズや木の成長段階に合わせた調整が可能です。大木であれば中粒中心、若木であれば小粒を多めにするなど、根の張り方に合わせて配合を工夫しましょう。

このように、五葉松の植え替え用土は、単に栄養を与えるためのものではなく、根の健康を守る環境づくりが目的です。最適な用土を選ぶことは、盆栽の美しさと長寿を支える基盤となります。

五葉松盆栽に適した用土の配合例

| 用土の種類 | 配合割合 | 特徴 |

|---|---|---|

| 赤玉土(中粒) | 約70% | 適度な保水性と排水性、根の張りを促進 |

| 桐生砂 | 約30% | 通気性が高く、排水性を高める |

| 軽石(オプション) | 少量 | 鉢底の水はけを良くする補助材として |

| 腐葉土(オプション) | 控えめに | 栄養補給に役立つが入れすぎ注意 |

植え替え後にすべき五葉松の管理ポイント

植え替え作業が終わったからといって安心するのはまだ早いです。五葉松の植え替え後は、根が新しい環境に適応するまでの数週間がとても重要な期間となります。

この時期の管理が適切でなければ、五葉松の健康状態は急激に悪化してしまうこともあります。

まず注目すべきは「置き場所」です。植え替え直後の五葉松はストレス状態にあるため、強い直射日光は避け、風通しの良い半日陰に置くのが基本です。特に春先であっても、日差しが急に強くなることがあるため、遮光ネットやすだれなどで調整を行うと安心です。

次に、「水やり」についても注意が必要です。植え替え直後は根がまだ活発に動いていないため、土が乾いたタイミングを見計らって、水をたっぷりと与えるのが理想です。

毎日水をやるのではなく、あくまで土の状態を見て判断します。また、葉が乾燥しやすい時期であれば、葉水を与えることで蒸散によるダメージを抑えることができます。

そして、「肥料」についてですが、植え替え直後にすぐ施肥をするのは避けましょう。根が十分に活着していない段階で肥料を与えると、根焼けを起こしてしまうことがあります。

目安としては、植え替えから1か月以上経ち、根の活動が安定してから施肥を開始するのが適切です。

また、管理において見逃しがちなのが「害虫・病気の予防」です。特に葉の密度が高い五葉松は、植え替え後に風通しが悪くなると、アブラムシやハダニが発生しやすくなります。定期的に葉の裏をチェックし、異変があれば早めに対処しましょう。

このように、五葉松の植え替え後は「過保護すぎず、放任すぎず」のバランスを取ることが大切です。しっかりと回復期間を見守ることで、その後の生育がぐっと安定し、美しい樹形を長く楽しむことができるようになります。

健康な成長を促す五葉松への肥料の与え方

五葉松を元気に育てるためには、適切な時期と方法での肥料の施し方が欠かせません。特に盆栽として仕立てている場合、限られた土壌の中で栄養が不足しがちになるため、意識的な管理が必要になります。

まず押さえておきたいのが、五葉松は過度な肥料を好まないという点です。与えすぎると枝葉が過剰に伸びて樹形が乱れたり、根に負担がかかってしまうことがあります。そのため、少量を定期的に与える「控えめな施肥」が基本とされています。

施肥のタイミングとしては、春(4月〜6月)と秋(9月〜10月)の年2回が適しています。春は新芽が動き出す時期、秋は根が再び活発になる季節であり、いずれも栄養を必要とする重要なタイミングです。

一方、真夏や真冬は成長が緩慢になるため、この時期の施肥は控えた方が無難です。

使用する肥料は、有機質の固形肥料がおすすめです。化成肥料に比べて穏やかに効き、土中の微生物を活性化させるメリットがあります。市販されている「松用」の肥料を選べば、成分のバランスが五葉松に適しているため安心です。

また、固形タイプであれば、鉢の縁に数か所置くだけでよく、雨や水やりで徐々に溶け出す仕組みになっています。

施肥の際に気をつけるポイントとしては、根元に直接触れさせないことです。根に近すぎる位置に肥料を置くと、根焼けを起こしてしまう恐れがあります。

また、肥料がカビたりコバエが発生したりする場合もあるため、様子を見ながらこまめに管理することが求められます。

このように、五葉松への肥料は「量よりタイミングと質」が重要です。自然な成長を促しながら、美しい盆栽を維持するために、控えめで計画的な施肥を心がけましょう。

枯れるのを防ぐための五葉松の育て方

五葉松が枯れてしまう原因は、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。その中でも特に多いのが、水やりの失敗、過湿や乾燥、植え替えのタイミングミス、そして日照や風通しといった管理環境の問題です。

これらを一つずつ丁寧に見直すことが、枯れを防ぐための第一歩となります。

まず水やりについてですが、五葉松は「乾燥気味を好む植物」であることを理解しましょう。土が常に湿っている状態は根腐れの原因になります。

一方で、完全に乾き切ってしまうと根がダメージを受けて枯れることもあるため、表土が乾いた時点でしっかり水を与えるという「見極め」が必要です。目安としては、春と秋は1日1回、夏は朝夕2回、冬は3日に1回程度が基本となります。

次に大切なのが風通しの良さです。五葉松は葉が密生する性質があるため、蒸れやすく、病害虫が発生しやすい環境になりがちです。枝葉の剪定や葉すかしによって風通しを確保し、病気のリスクを減らしましょう。

特にアブラムシやハダニなどは一度発生すると厄介なため、予防と早期発見が重要です。

さらに見落としがちなのが、適切な置き場所の選定です。直射日光に長時間さらされる場所では葉焼けを起こすこともあるため、半日陰で風が通る場所に置くことをおすすめします。

また、急激な環境の変化も枯れの原因になるため、置き場所を変える際には段階的に移動させるなどの配慮が求められます。

基本的な水やりや剪定方法など、松全般の育て方を知りたい方は「松盆栽の育て方完全ガイド」もあわせてご覧ください👇

このように、五葉松を枯れさせないためには、日常的な観察と柔軟な対応が必要です。一つの作業が完璧でも、他が疎かであれば健康は維持できません。複合的に管理を行いながら、木の状態を丁寧に見守っていくことが、長寿で美しい五葉松を育てる鍵となります。

置き場所を工夫して五葉松を元気に育てる

五葉松の健康維持には、置き場所の選び方が非常に大きな影響を与えます。特に盆栽として育てる場合は、限られたスペースでの管理になるため、日光、風通し、湿度といった環境要因をしっかり考慮することが大切です。

まず、日照環境について。五葉松は日光を好む植物ですが、強すぎる直射日光は葉焼けの原因になります。春や秋のやわらかな日差しは問題ありませんが、夏の高温期は遮光ネットを使ったり、午前中だけ日が当たるような半日陰に置くなど、工夫が必要です。

遮光ネットの設置方法については、こちらの実例記事も参考になります。特に植え替え直後や剪定直後の時期は、直射日光を避ける方が無難です。

次に風通しについても注意が必要です。風がしっかり通る場所であれば、湿気がこもらず病気の予防にもなります。特に梅雨時期や高温多湿の夏場は、枝葉が蒸れて病害虫の発生リスクが高まるため、日陰すぎる場所よりも風の通り道を優先するのが良い選択です。

また、鉢の置き場は「地面に直置き」せず、棚やブロックの上に置くことで風通しをさらに確保できます。これにより、根元の湿気がこもるのを防ぎ、根腐れリスクを軽減することができます。

そして意外と見逃されがちなのが、環境変化への対応です。急激に置き場所を変えると、五葉松は環境の変化に順応できず、葉を落としたり、最悪の場合は枯れてしまうことがあります。新しい場所に移すときは、数日かけて徐々に慣らしていくと安心です。

こうして見ると、五葉松を元気に育てるためには「環境を読む目」が求められます。自然界の五葉松は風と光を感じながら成長しています。その環境に少しでも近づけることで、盆栽としての五葉松も健やかに、美しく成長を続けてくれるはずです。

五葉松の植え替え時期を見極めるために押さえておきたい重要ポイント

【適した時期】

・五葉松の植え替え時期は3月中旬〜4月下旬が最適

・春は気温と土の温度が安定し、根の活動が活発になる

・成長期の始まりに行うことで根の活着がスムーズに進む

・夏や冬に植え替えると根が傷みやすくなるため避ける

・春以外のタイミングでは枯れるリスクが高くなる

【植え替えに適さない季節】

・冬は五葉松の休眠期で、植え替えには不向きな時期

・秋は気温が下がるため、根が新しい土に馴染みにくい

・寒冷期の作業は根腐れや水分吸収の停滞を引き起こす

・秋冬の植え替えは体力を消耗し、越冬に支障をきたす

【植え替え時に枯れる主な原因】

・不適切な植え替え時期の選定が根の定着を妨げる

・古土を落とす際に根を切りすぎると吸水が困難になる

・強すぎる日差しや風通しの悪さが葉の乾燥を招く

・極端な水やりが根腐れや乾燥の一因となる

【植え替え後の管理に関する注意点】

・直射日光を避け、半日陰で静かに養生させる

・風通しの良い場所に置くことで病害虫の発生を抑える

・コンクリートの上には直接置かず、熱対策を行う

・剪定と植え替えの時期は分けて行うことが重要

五葉松の植え替えは少し慎重さが求められる作業ですが、そのぶん、丁寧に向き合うことで盆栽との距離がぐっと近づきます。

もし迷ったり、不安な点があれば、焦らずゆっくりと整えていきましょう。